Por Paulo Vieira

Por pouco não foi “just in time”. Na primeira terça-feira do ano, voltando de férias onde aglomerou na Praia Grande e divertiu-se no gramado da Vila Belmiro, em Santos, Jair Bolsonaro disse que o Brasil estava “quebrado”. Seis dias depois, a transnacional Ford, presente no Brasil há um século, anunciou que fechava suas unidades fabris, desempregando 5 mil funcionários no país e em outros territórios vizinhos.

Mesmo para o repertório incomum do presidente, declarar que o país que dirige está quebrado é uma extravagância. Pouco adiantou dizer, na manhã seguinte, que o Brasil estava “uma maravilha” e responsabilizar outra vez a imprensa pelos problemas nacionais. O comunicado da montadora dias depois veio dar-lhe alguma razão. Na opinião do ex-presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, o fechamento da Ford demonstrou a “falta de credibilidade do governo brasileiro, de regras claras, de segurança jurídica e de um sistema tributário racional”.

Mas nem todos os empresários, dirigentes e pensadores do país viram no bye, bye da Ford, justamente a empresa que criou o modelo de produção dominante na primeira metade do século 20 – e que virou até substantivo, o “fordismo” –, uma demonstração cabal de que o Brasil trança as pernas.

Se houve quem se apressou a identificar no “custo Brasil” o vilão de sempre, análises menos alarmistas colocaram em perspectiva a profunda transformação por que vem passando a indústria automobilística mundial, com a necessidade de grandes investimentos para fazer frente à eletrificação de motores e à concorrência dos novos players, como a Tesla, uma das empresas de maior valorização em 2020.

Além disso, havia a perda de competitividade da própria Ford no Brasil, que viu sua participação de mercado refluir significativamente desde os anos 1990. A montadora fabrica aqui automóveis de entrada, como se diz no mundo automotivo, com margens de lucro reduzidas, que exigem vendas massivas para custear esse modelo, o que, evidentemente, não vem acontecendo.

Assim, à despeito de todas as dificuldades sempre elencadas pelo empresariado para produzir no Brasil – Rodrigo Maia voltou a usar a expressão “manicômio fiscal”, ecoando o que dizia o ex-senador e farol do liberalismo brasileiro Roberto Campos –, não é hora ainda, aparentemente, de, como na música do Raul Seixas, “alugar o Brasil”.

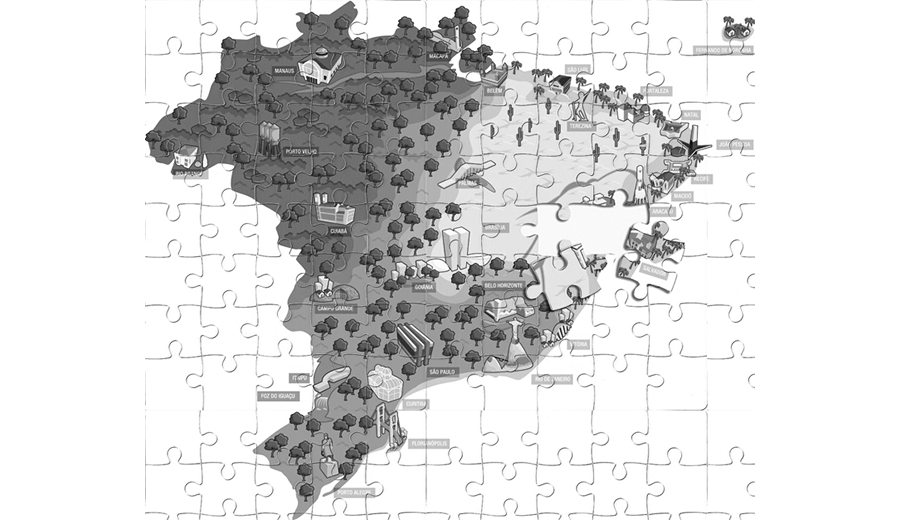

“Não dá para todos os países fazerem tudo”, disse a PODER Ricardo Bacellar, líder do setor de mercados industriais e automotivo da consultoria KPMG, apontando que é preciso entender – ou descobrir – a “vocação” do Brasil, e investir nela. “Como aconteceu aqui com a agricultura, que teve um salto de produtividade por conta dos aportes em tecnologia e da criação do Embrapa.” O consultor aponta que falta uma “política de estado”, uma visão que “transcenda os governos de turno, especialmente aqueles de vieses excessivamente ideológicos”, uma vez que não se desenvolve um setor “do dia pra noite”. “O Brasil leva uma vantagem por ser um país grande, de enorme população, cuja diversidade cultural só ajuda”, diz, mas ressalva que um certo trabalho de base precisa ser feito. “Quando somos comparados à China e à Coreia do Sul, que eram muito diferentes três décadas atrás, conseguimos ver que o nosso calo é a educação”, conta.

A perda de terreno do Brasil em relação a esses países emergentes é endossada pelos economistas. Sempre tomando como base o PIB per capita americano, o poder de compra de um brasileiro correspondia a 40% em 1980 e hoje caiu para pouco mais de 25%; nos mesmos períodos, o PIB per capita chinês passou de 2,5% para 28,9%, e o coreano, de 17,5% para 66%. Trata-se do que o economista Armando Castelar, do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas, chamou, utilizando uma palavra um tanto fora de moda e que evoca tempos muito sombrios do país, de um sintoma de “subdesenvolvimento”.

GRANDE FAZENDA

Diretamente atingido pela decisão da Ford, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), lamentou a decisão da montadora, cuja principal fábrica no Brasil fica em Camaçari, a cerca de 50 quilômetros de Salvador. “O que pensamos nos últimos cinco anos para aumentar o investimento em tecnologia e em industrialização? Nada. Estamos satisfeitos em nos tornarmos uma grande fazenda”, disse ao jornal Folha de S.Paulo, validando a declaração a PODER semanas depois. “O Brasil se tornou um país de alto risco.”

Ter investido pesadamente em certos setores, como o da indústria naval, talvez sem entender direito a tal vocação apontada por Bacellar, da KPMG, é identificada por muitos como uma das grandes razões de o Brasil sustar sua trajetória de crescimento e embicar numa espiral de más notícias e débâcle econômica. Para o superintendente de inovação e mercados do Ibre, Pedro Guilherme Ferreira, que concorda com a busca da vocação – ou “vantagem comparativa”, como prefere –, o primeiro trabalho a ser feito, como disse a PODER, é “desanuviar” ou “limpar” o ambiente tributário hostil brasileiro, com impostos que se sobrepõem e incentivos que mudam de acordo com estados e setores. O economista Samuel Pessôa, também da FGV, crítico agudo da tentativa de dirigir a economia dos anos Lula-Dilma, vê enormes deficiências no setor automotivo brasileiro, cujo nível de utilização de capacidade de produção instalada, segundo dados citados pelo acadêmico em artigo intitulado “Crônica de uma morte anunciada”, também na Folha, caiu de 83% dos primeiros 13 anos deste século para 70% entre 2014 e 2020. Pior, a proteção ao setor chegou a ser de 200%. “Se uma indústria precisa de 100%, 200% de proteção para se manter competitiva, há grave problema estrutural.” Para o economista, “ao tentarmos fazer tudo, acabamos fazendo tudo muito mal”.

Ainda que a crise da Covid-19 possa ser evocada como justificativa, o investimento estrangeiro no setor produtivo brasileiro em 2020 caiu à metade, para cerca de US$ 34 bi, em relação a 2019, segundo dados divulgados pelo Banco Central. O montante já foi quase o triplo disso em 2011. O movimento do capital foi claramente de fuga em 2020, o que vai de encontro ao que sugere a música de Raul Seixas, que fala que os brasileiros devem “dar lugar para os gringos entrar”. A visão entreguista de Seixas, uma sátira do compositor que talvez só os Chicagoboys endossem, não é, obviamente, a solução. A boa notícia, e ela pode inclusive ser encontrada na própria indústria automotiva brasileira, é que há gente que vê espaço no Brasil para produzir os lenços que enxugam as lágrimas proverbiais dos céticos. O presidente da Volkswagen Brasil, o argentino Pablo de Si, revela que parte dos US$ 70 bi que a montadora alemã irá investir nos próximos anos em carros elétricos e híbridos será destinada ao Brasil. Ele já vê um crescimento da indústria automotiva brasileira em 2021 de 15% a 20% em relação a 2020 e, mais do que isso, acredita que o país pode assumir um papel de vanguarda mundial no uso do etanol – uma alternativa à geração de eletricidade por fontes poluidoras como o carvão. Bacellar, da KPMG, é um entusiasta desse caminho e relata que o Brasil já desenvolve em São Paulo uma geração de etanol capaz de decuplicar o rendimento do combustível hoje vendido nas bombas. “Temos um potencial gigantesco.”